建大新闻网讯 近日,我校材料科学与工程学院云斯宁教授“新能源材料”团队在无机非金属能源材料高效和资源化利用方面取得重要进展,相关研究成果以“Oxygen Vacancy-Mediated 3D/2D Hydrange-Type Bismuth Oxides with 1D Bi2Se3 Nanowires Confined via a Mild Selenization Strategy to Trigger Dual Built-in Electric Fields for Accelerated Energy Conversion(硒化策略将一维硒化铋纳米线限制在氧空位介导的3D/2D 花型氧化铋中以触发双内建电场加速能量转换)”为题,发表在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》(2024年影响因子为18.5,SCI一区TOP期刊,我校A类期刊)上。云斯宁教授为论文通讯作者,我校硕士研究生许晓蓉为论文第一作者,我校为论文独立完成单位。

该研究通过温和的硒化策略,成功将1D Bi2Se3(BS)纳米线、3D氧空位介导的BiO2-x(BO)与超薄2D Bi2MoO6(BMO)纳米片复合,构建了1D/3D/2D共存的多维BS/BO/BMO分级异质结催化剂。该结构通过精准调控硒前驱体比例,在界面处触发双向电子流的双内建电场,并引入氧空位优化电子结构。实验结合原位开尔文探针力显微镜与密度泛函理论证实,双电场不仅加速电荷定向迁移,还通过Bi-O和Bi-Se的轨道杂化增强反应中间体的吸附能力,显著提升催化活性。BS/BO/BMO催化剂独特的多维结构和氧空位大大增加有效活性位点的数量。双内建电场为电子提供了明确的传输方向,并引导电子流到活动位点,从而显著提高了其在反应过程中的电化学性能。

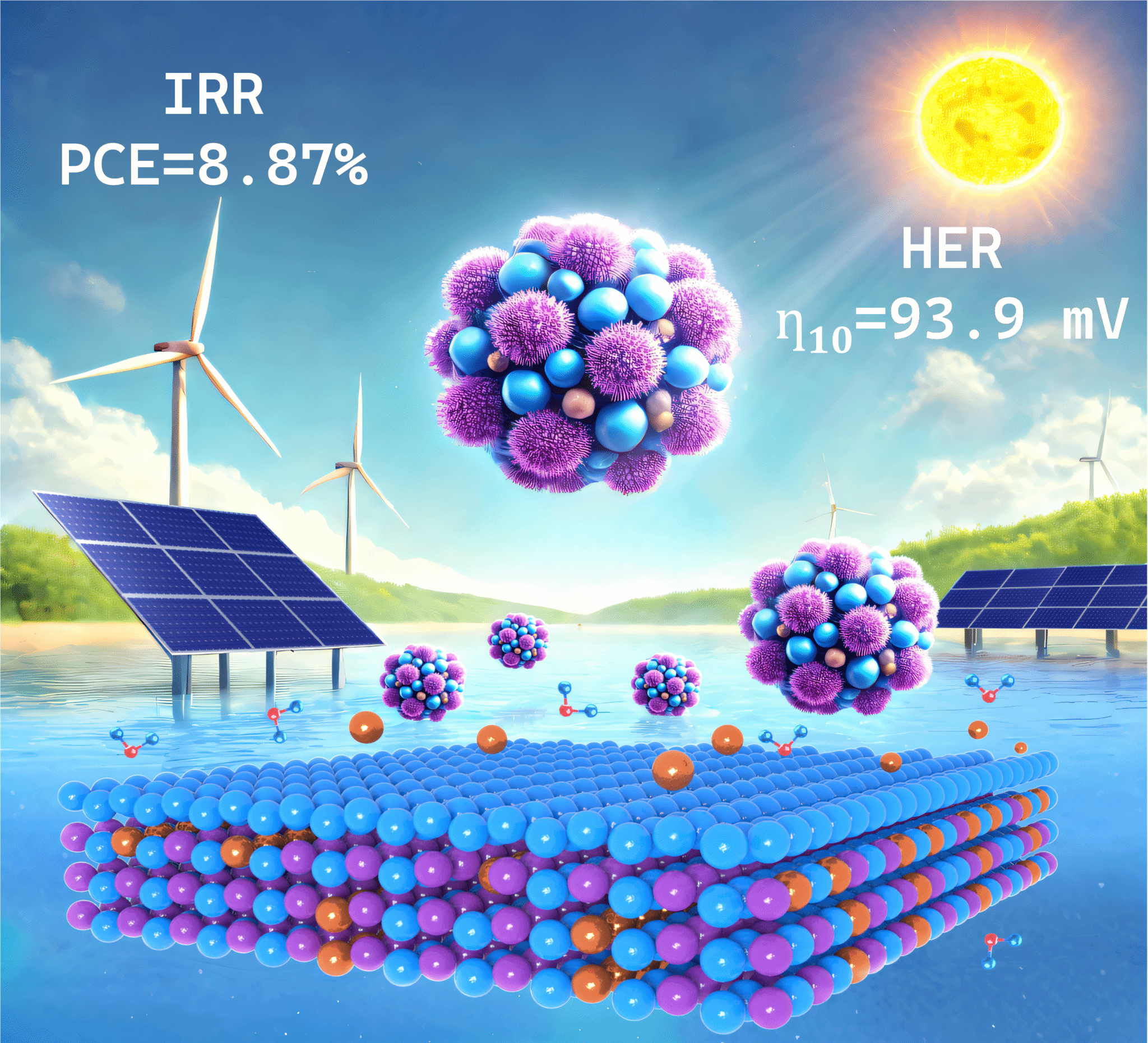

这种创新设计实现了多维异质结构与双内建电场提升催化性能的协同作用。在1 M KOH电解液中,BS/BO/BMO催化剂表现出卓越的性能,HER过电位(η10)仅为93.9 mV,塔费尔斜率低至60 mV dec-1,优于大多数铋基催化剂。用于太阳能电池中,其光电转换效率达8.87%(AM 1.5G光照),且在低光强下提升至15.77%。此外,催化剂在30小时连续测试中保持稳定,氧空位与双电场的协同效应有效抑制了结构退化,高效能源转换与稳定性验证展现了优异的工业应用潜力。

该研究1D/3D/2D复合架构扩展了活性位点,氧空位与双电场形成的“双向电子流”效应优化了电子传输路径,结合Bi-O/Se轨道杂化增强中间体吸附,突破了单一界面催化效率瓶颈。研究通过理论结合实验揭示了电荷迁移机制、多维异质结构设计与双电场协同机制为理性设计高效催化剂提供了新范式。

该研究为设计高效、低成本电催化剂开辟了新路径;为氢能制备、低光环境光伏器件及柔性电子领域提供了高性能材料基础,其双向电场调控策略可拓展至CO2还原、氮气固定等多元催化体系。未来通过规模化制备工艺优化及机器学习辅助组分设计,有望加速清洁能源技术的商业化进程,助力全球碳中和目标实现。

该研究得到了国家自然科学基金、陕西省国际科技合作重点项目、陕西省重点科技创新团队等基金的资助。

期刊链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202504278

文字、图片:材料科学与工程学院