1956年9月西安建筑工程学院正式开学

金秋九月,丹桂飘香。9月12日这个特殊的日子,承载着西安建筑科技大学最珍贵的记忆——1956年的今天,西安建筑工程学院举行盛大开学典礼,标志着这所由东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑系(科)合并组建的新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府正式诞生。69载春秋流转,2025年的今天,我们站在距离七秩华诞倒计时365天的历史节点,回望初心使命,审视建设成果,共同瞩目西安建筑科技大学冲刺“双一流”的决胜征程。

就在几天前的9月9日,陕西省省长赵刚专程来到西安建筑科技大学,主持召开座谈会,为这场冲刺之战注入强劲动力。高规格的关怀与倒计时的紧迫感交织,让这个校庆日承载着特殊意义,这既是对69年办学成就的总结,更是向未来目标的宣战:用最后的时间争分夺秒、全力冲刺,为明年的校庆献上一份“双一流”厚重大礼,完成一代又一代建大人的共同夙愿。

省委、省政府关怀备至,为学校高质量发展擘画蓝图

高校的发展轨迹中,一些关键节点往往标注着特殊涵义。近一年来,陕西省委、省政府主要领导调研指导西安建筑科技大学的足迹,勾勒出学校作为省属高校,在本轮冲刺“双一流”布局中的排头兵地位。

2024年11月的初冬,省长赵刚来校调研,随后踏着铺满银杏叶的校园小径走向工科楼,为师生宣讲党的二十届三中全会精神。他表示,西安建筑科技大学办学历史悠久、学科特色鲜明、科研实力突出,希望学校进一步强化在国家发展战略全局和高等教育发展格局中的定位,加快推进学科专业转型升级和拔尖创新人才培养,为行业进步、地方发展、国家富强、民族振兴作出更大贡献。

省委书记赵一德来校考察

省长赵刚来校为师生宣讲党的二十届三中全会精神

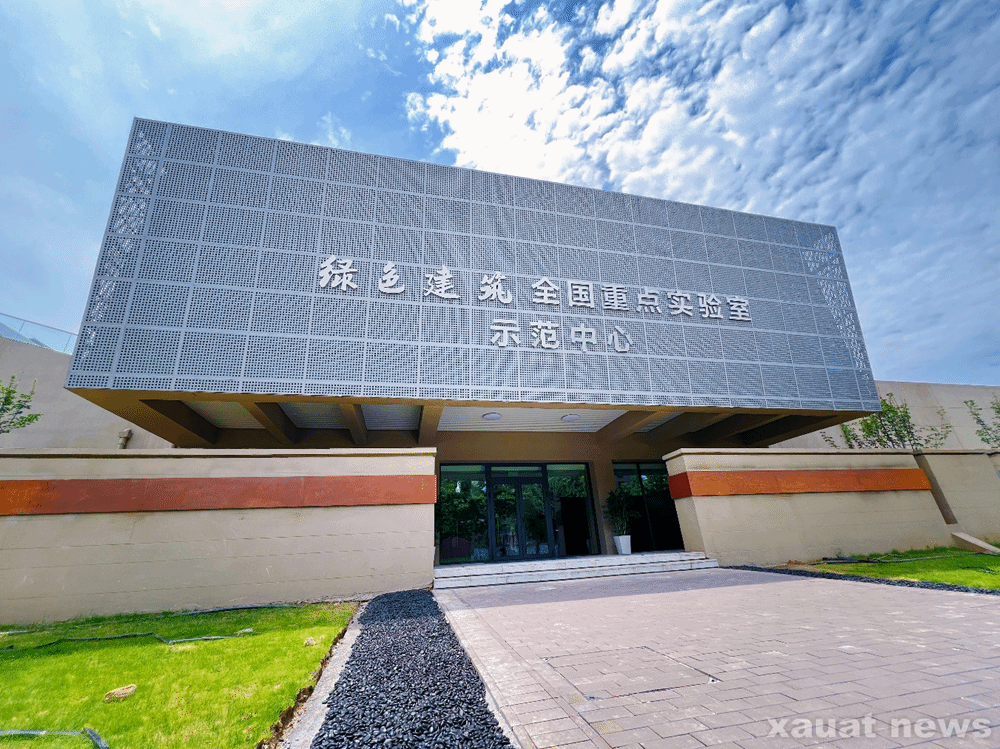

三个月后,2025年春节收假第二天,省委书记赵一德开展教育科技人才一体化发展情况调研,第一站就来到了西安建筑科技大学。他考察了绿色建筑全国重点实验室、功能材料国家地方联合工程研究中心、陕西省膜分离技术研究院等创新平台,参观了学校校史馆,对学校人才培养、科技创新、社会服务等方面取得的成绩予以充分肯定,要求学校进一步强化基础研究和关键核心技术攻关,协同打造更多应用场景,持续激发创新创造活力。

时序轮转至金秋九月,省长赵刚再次到访,在参观考察绿色建筑全国重点实验室示范中心、结构与抗震教育部重点实验室后,主持召开省属高校“双一流”和思政课建设工作座谈会,听取了学校汇报。他对西安建筑科技大学给予充分肯定,希望学校发挥好重点实验室等平台作用,聚焦城乡规划、绿色建筑、防灾减灾、建筑遗产保护等特色优势领域,锚定行业前沿,强化人才支撑,聚力攻坚突破,努力取得更多新成果。

省委、省政府领导的每一次调研都是一次精准赋能,每一句嘱托都化为冲刺动力,彰显着省委、省政府对西安建筑科技大学冲刺“双一流”的充分信任与鼎力支持。

成果突出成绩斐然,彰显“双一流”冲刺底气

推进高校“双一流”建设,是党中央着眼建设教育强国作出的重大战略部署。近年来,学校建筑学学科发展态势强劲,成果密集涌现,形成了一系列鲜明特色和显著优势。

刘加平院士团队在羊八井调研

刘加平院士圆满完成南极科学考察任务

——在大团队建设上,由刘加平院士领衔的团队是我国绿色建筑的“引领者”,团队荣获全国首批黄大年式教师团队、全国教育系统先进集体称号,一批学术骨干先后入选国家高层次人才计划和项目。获批的“西部建筑环境与能耗控制理论研究”国家自然科学基金创新研究群体,是我国建筑学科首个国家级创新研究群体。

学校绿色建筑全国重点实验室

——在大平台支撑上,绿色建筑全国重点实验室是建筑学学科领域唯一的以绿色建筑为核心方向的全国重点实验室,低碳建筑环境国际合作联合实验室是教育部国际合作联合实验室。“国内引领、国际协同”的科研创新双引擎,为破解我国建筑业双碳转型、人居环境升级的技术难题提供了关键平台支撑,也为推动建筑环境领域的技术创新与国际学术交流合作搭建了重要桥梁。

——在大项目攻关上,学校始终面向国家重大战略需求,牵头完成了建筑学学科领域第一个国家自然科学基金重大项目。“十三五”以来,主持建筑学科国家重点研发计划项目9项,国家级重点项目32项。这些项目是学校锚定国家所需、发挥学科所长的生动实践,引领了建筑学科的前沿方向,凸显了学校作为国家建筑科技重要力量的责任担当。

刘加平院士、校长赵祥模教授均获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖

——在大成果产出上,2010年以来,学校围绕绿色建筑、建筑结构、水资源利用等领域取得了一系列重大成果,学校教师先后荣获国家科技奖13项,其中国家技术发明二等奖2项、国家科学技术进步二等奖11项。刘加平院士主持完成的“极端气候区超低能耗建筑关键技术与应用”项目和校长赵祥模教授主持完成的“智能网联车路系统与可信测试关键技术及其产业化应用”项目均获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖。学校还有一大批高水平科研成果应用于C919、国产航母、川藏铁路、雅下水电站等国家重大工程。

学校多个学科在2024软科中国最好学科排名中名列前茅

——在学科影响力上,建筑学及其相关的土木工程、环境科学与工程学科在第五轮学科评估中实现“重大突破”,进入国家优势学科第一方阵。工程学成为陕西省属高校首个ESI全球排名前1‰学科,建筑学位居软科“中国最好学科”全国前3,为建筑科技创新提供了坚实的支撑。

学校牵头组建“丝路国际建筑科技大学联盟”

学校在吉尔吉斯斯坦奥什工业大学设立“西安建筑科技大学奧什国际建筑学院”

——在对外开放办学能力上,学校牵头组建了涵盖26国55所高校的“丝路国际建筑科技大学联盟”,成功举办一系列国际建筑科技大会,在吉尔吉斯斯坦设立奥什国际建筑学院,与澳大利亚阿德莱德大学联合开办西北地区首个同时具有本硕层次的中外联合办学机构安德学院,深度参与塔——中边境公路、印尼水电站等丝路沿线国家重大项目,有力提升了我国建筑科技的国际影响力。中亚峰会成果清单中也频现“建大方案”。

从人才梯队到科研平台,从项目攻关到成果转化,从学科跃升到对外开放,学校各项指标均达到甚至超过“双一流”公认的评选标准,成为陕西省属高校中极具竞争力的骨干力量。这种全方位的实力积淀,正是西安建筑科技大学敢于冲刺世界一流学科的最大底气。

建筑文脉传承不辍,“建筑科技”学科链群贯通互促

1956级建筑学专业学生在校时合影

走进西安建筑科技大学的校史长廊,泛黄的设计手稿与精巧的建筑模型之间,镌刻着时光淬炼的初心印记。建筑学专业的办学历史可以追溯到梁思成先生创办的东北大学建筑系和柳士英、刘敦桢先生创建的苏南工专建筑科,1956年四校合并,建筑学自此在三秦大地扎下深根。1994年首次参加国家专业评估以来,建筑学专业连续五次以优秀等级通过评估,三度登顶UIA国际建筑设计竞赛最高奖,作为国家级特色专业、陕西省名牌专业,在全国建筑学专业教育方面产生重要影响,是目前我国西北地区唯一具有学士、硕士、博士和博士后全系列人才培养资格的建筑学学科。

学校陈叔陶作为专家组主要成员参加北京人民大会堂建筑结构方案设计审查工作

学校教师在人民大会堂汇报黄帝陵整修设计方案

学校师生在UIA世界大学生建筑设计竞赛中摘金夺银

从人民大会堂建筑结构设计方案的审查,到大雁塔结构的“归正”;从黄帝陵的整修规划,到中国本土城市规划理论体系的创立;从南海岛礁、青藏高原地区超低能耗建筑的研发,到文化遗产保护、大遗址保护和遗址博物馆设计,西安建筑科技大学的建筑教育者们始终将图纸铺在祖国大地上,用行动诠释着“学术报国”的情怀。如今,建筑与建造环境学科跻身QS世界大学学科排名前200名,这株根植西部的建筑教育之树终于结出了丰硕的果实。

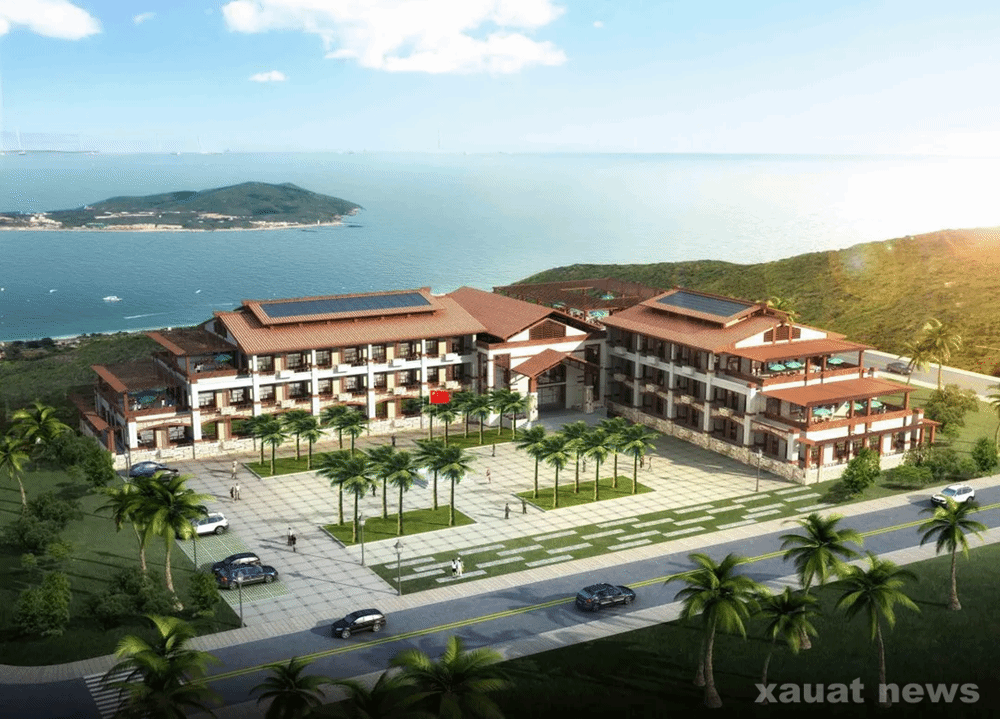

学校极端热湿气候区超低能耗建筑研究项目

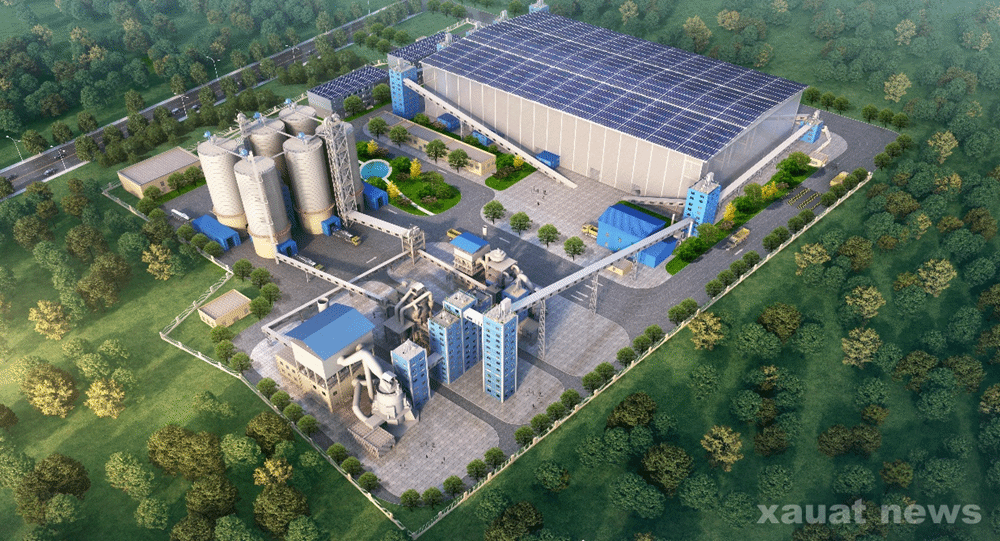

学校钢渣综合利用项目

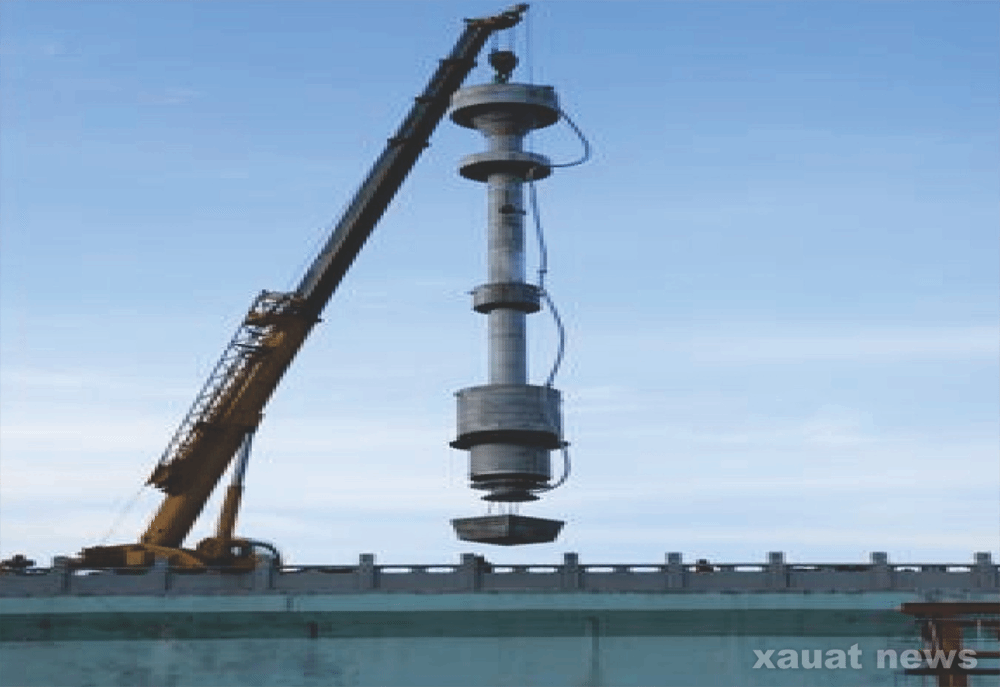

学校扬水曝气系统水质优化项目

在建筑学、土木工程、环境科学与工程等学科持续领跑、筑牢根基的基础上,学校建成了国内乃至国际上最全、最长、最完整的“建筑科技”学科链群,产出了一大批高质量科研成果:极端气候区超低能耗建筑关键技术,成功破解宜居环境营造与零碳排放协同的全球性难题,广泛应用于我国南海岛礁、西部边疆等区域数千万平方米重大工程建设;水源水质污染控制与修复技术保障了几千万人饮水安全,入选全球十大工程研究前沿技术;高性能装配式钢结构体系及智能建造技术助推建筑工业绿色转型,布建5条智能产线并落地建成近300万平米;首创的地下空间附面通风技术解决了一系列封闭高大空间环境的空气保障难题,服务于全国80%以上新建大型水电站;膜分离技术攻克了盐湖低成本提取电池级碳酸锂的世界级难题,形成市值突破数百亿的产业集群;自主研发的金属材料及其制备加工技术,成功打破高性能金属材料长期依赖国外进口的局面,为“华龙一号”核电、某型导弹、航空发动机等重大工程提供了关键材料支撑;高延性复合材料加固技术应用于31省8000余项目,助力汶川、西藏震后重建,守护千万生命;混凝土耐久性技术延长了冻融、盐渍及沿海建筑、桥梁、隧道服役周期;地下工程智慧运维技术以“中国标准”助力中亚多国基建升级;自主研发的干法钢尾渣处理系统及其技术装备落地50余条生产线,年消纳3800万吨工业废渣……这些技术创新深度践行了“把论文写在祖国大地上”的使命,如同精密咬合的齿轮,共同驱动着建筑科技产业的升级迭代。

130年办学积淀,69年并校发展,35万余名校友,14位院士,时光的年轮和厚重的数字共同镌刻奋斗的足迹。正因传承着“自强、笃实、求源、创新”的校训和“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”的校风,坚守着“学术立校、自强报国”的办学理念,学校才能在西部大地上书写出别样的精彩篇章——这份穿越世纪的传承与坚守,正是西安建筑科技大学冲刺“双一流”最深沉、最厚实的根基。

初心使命薪火相传,砥砺前行彰显责任担当

穿越风雨,砥砺前行,西安建筑科技大学形成了独特的精神密码。面对强国建设、西部振兴、美好人居、行业转型等时代命题,建大人始终团结一心,正在用行动交出完满的答卷。

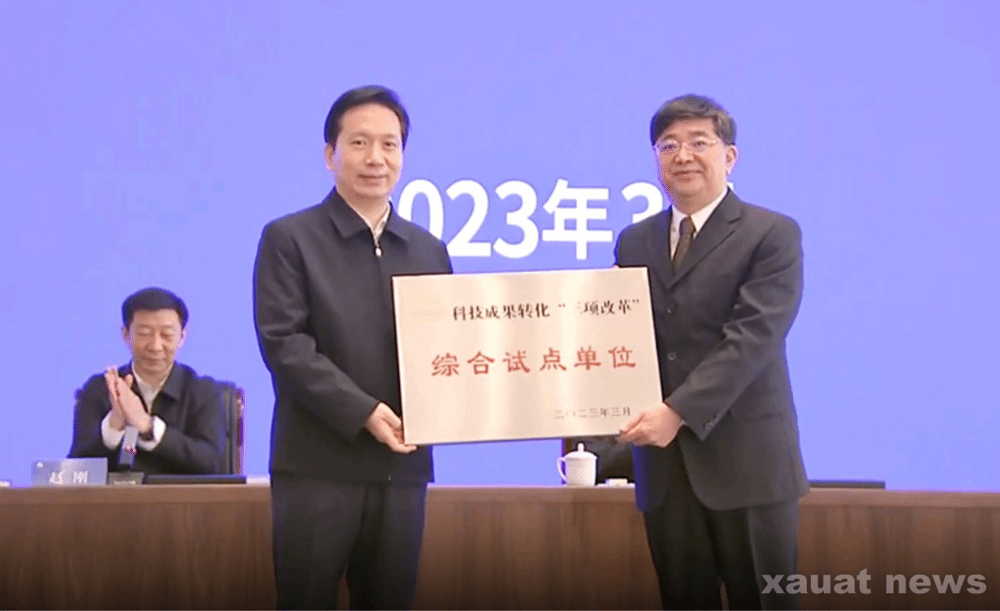

省委书记赵一德为学校授牌全省科技成果转化“三项改革”综合试点单位

——我们要回答好“强国建设,建大何为”的家国之问。学校始终坚持“四个面向”,聚焦绿色建筑与城乡规划、现代土木与智能建造、生态环境与资源利用、先进材料与固废增值、人工智能与信息技术等专业领域,不断推进“智能+、绿色+、健康+、国际+”的“四+”转型路径,将学科发展与国家命运紧密相连,深度融入国家创新体系。探索形成的“研究院+公司”模式,先后成功转化了膜分离技术、高延性混凝土技术、智慧矿山一体化管控技术等一批重大科技成果,学校跻身全国高校转化科技成果合同金额第48位、陕西省属高校第1位,2025年合同额即将突破10亿元。

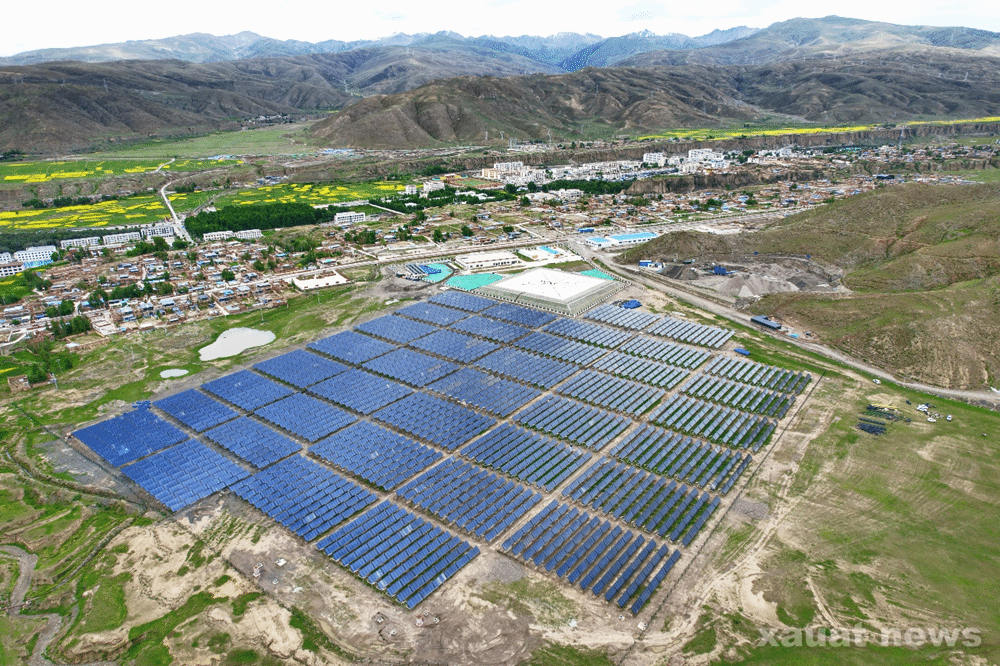

学校位于西藏自治区山南市曲松县的太阳能供暖项目

——我们要回答好“西部振兴,建大何为”的地域之问。扎根西部69年,学校形成了面向西部、服务西部的文化传统,用建筑科技奉献祖国西部的故事俯拾皆是。适合高海拔地区的太阳能供暖技术,在三代学人的20年接力下,让藏族同胞住进了“靠太阳就能取暖”的新居,用科技温暖雪域高原;依托在“两高一疆,一河一城”的学术底色和学科优势,学校重点围绕城镇化空间布局、新型城市建设、历史文化保护传承、城乡融合与乡村振兴、城镇化体制机制等新型城镇化相关领域,为西部地区持续贡献力量,回应着新时代西部大开发的殷切呼唤。

——我们要回答好“美好人居,建大何为”的使命之问。在共和国的发展版图上,建大人作为人类美好人居环境的探索者、建设者和奉献者的奋斗身影无处不在。从绿色建筑理念的提出到超低能耗建筑的实践,从历史建筑保护到现代城市规划,学校既追求建筑与自然的共生,也注重历史与文脉的赓续,更探索智能技术与生活场景的融合,力求让每一幢建筑都成为零碳生态的有机节点,用数字孪生技术构建起“会思考”的智慧空间,用科技手段让历史建筑焕发新生,重新定义人与建筑、人与城市、城市与自然的关系,让美好人居成为可感知、可参与、可传承的生活图景,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

校长赵祥模教授精攻智能检测技术,为道路交通安全保驾护航

——我们要回答好“行业转型,建大何为”的发展之问。随着科学研究向极宏观拓展、极微观深入、极端条件迈进、极综合交叉发力,当数智技术推动建造方式从工程驱动向数据驱动变革,西安建筑科技大学已经以先行者的姿态,以更广阔的视野着力探索覆盖建筑全生命周期的技术体系。在绿色建筑和极端环境低碳建筑学科方向实现国际领跑的基础上,去年到今年,刘加平院士赴南北极科学考察,推动极地环境建造技术研究迈出关键一步。面向未来城市发展,学校已在人工智能、大数据、文物保护、智慧交通等领域积极布局并取得了一系列成果,这些技术创新将实现从建筑单体到城市系统的全尺度赋能,构建起推进城市更新与高质量发展的“建大方案”。

站在并校69周年的历史节点,365天的倒计时已经悄然启动。从1895年初心启航,到1956年四校汇聚,到如今壮志满怀,西安建筑科技大学这所扎根西部的高等学府,已经完全有底气、有实力冲刺世界一流学科。这个校庆日,少了庆典的浮华热闹,多了冲刺的铿锵力量。明年今日,当七旬校庆钟声敲响时,我们有理由相信,在各级领导的支持下,在全校师生的努力下,在广大校友的关怀下,在社会各界的帮助下,西安建筑科技大学必将迎来新的辉煌,迈向新的征途,为这段跨越三个世纪的办学史诗写下最璀璨的篇章。

祝福西安建筑科技大学并校69周年生日快乐!

文字:张柯

编辑:李孟洁