建大新闻网讯 近日,我校机电工程学院博士生王晶晶在国际顶级期刊Tribology International(中国科学院一区Top,2025年最新影响因子6.9)上发表题为“Multi-scale nonlinear modeling of contact stiffness in bolted interfaces incorporating strain hardening and preload effects(考虑应变硬化和预紧力效应的螺栓连接结构多尺度非线性刚度建模研究)”的学术论文。西安建筑科技大学为论文唯一完成单位,李玲教授为论文通讯作者,王晶晶博士为第一作者。

螺栓连接起着传递运动、载荷和能量的重要作用,是引起整体结构动力学性能复杂的主要根源(变刚度、变阻尼、迟滞等非线性行为),直接影响设备的精度保持性水平。为提升高端装备关键功能部件的建模精度,李玲教授团队针对螺栓连接结构,提出了一种综合考虑材料应变硬化效应、非均匀接触压力分布以及表面微观形貌特征的多尺度建模方法。

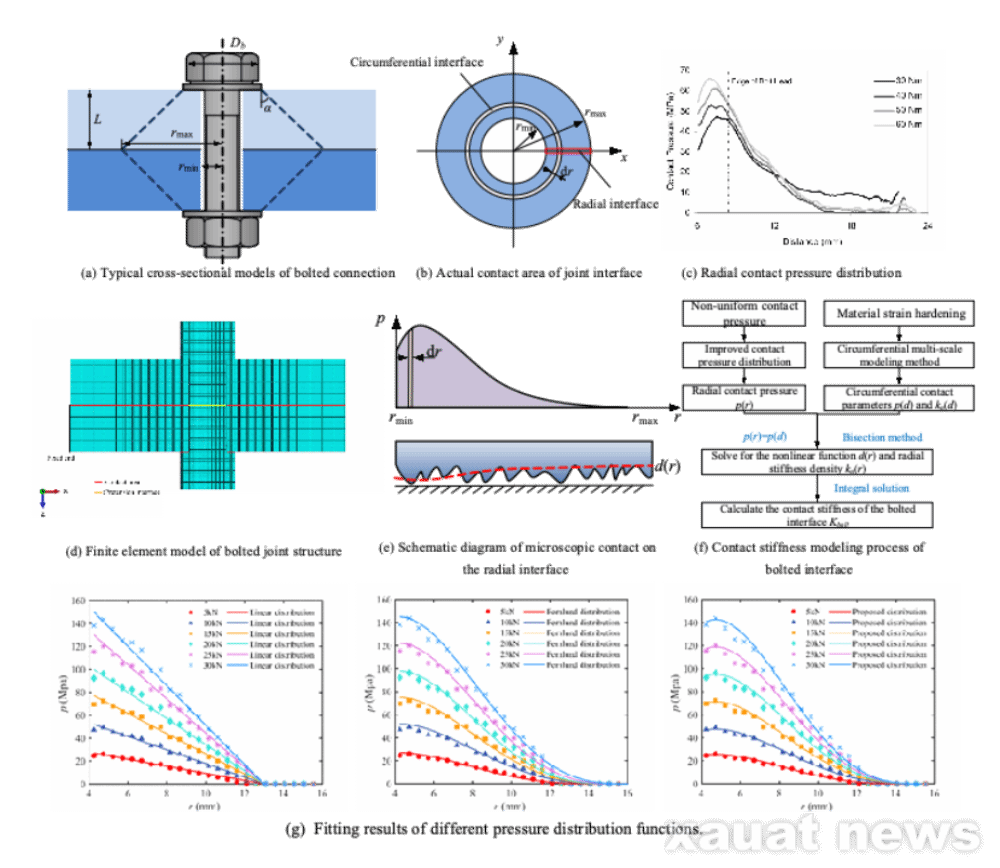

该方法根据接触压力分布特征,将螺栓连接界面细分为径向与周向两个接触界面进行分别研究。基于有限元仿真结果和接触压力边界条件,推导出反映压力峰值实际分布位置且与螺栓预紧力关联的径向接触压力模型;基于多尺度建模方法和已有的材料应变硬化试验结果,建立考虑材料应变硬化行为的周向多尺度接触模型。根据两接触界面之间相互重叠的部分,利用二分迭代法可快速求解出两方向界面参数之间的关系,从而构建起微观接触行为与宏观力学响应之间的联系。

研究表明,该模型在不同预紧力和材料条件下均能准确预测接触刚度的变化趋势。螺栓预紧力主要影响接触压力幅值,而接触区域范围和压力峰值位置基本稳定;应变硬化在微观上使微凸体更早发生塑性变形,在宏观上则显著提升材料抗变形能力,从而增强界面刚度。进一步分析指出,螺栓预紧力、应变硬化系数和表面粗糙度共同决定了接触刚度的演化路径,其中预紧力与粗糙度的影响略占主导地位,但对高硬化材料,应变硬化不可忽视。

与传统模型(如ZMC、KE、Brake等)相比,本研究提出的模型突破了均匀压力分布假设的限制,采用径向–圆周解耦建模策略,更真实地反映了界面接触状态的空间变化特征,预测结果与实验高度吻合,偏差控制在可接受范围内,展现出优异的工程适用性和物理一致性。本研究不仅为螺栓连接界面接触刚度的非线性建模提供了理论依据,也为进一步研究多工况下界面刚度的时间依赖性与循环载荷效应奠定了坚实基础。

该研究得到国家自然科学基金(51975449和52475124)与陕西省重点研发计划项目(2024GX-YBXM-206)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.triboint.2025.111003

文字、图片:机电工程学院

编辑:李孟洁