建大新闻网讯 近日,材料科学与工程学院云斯宁教授新能源材料研究团队在新能源材料高效和资源化利用方面取得重要进展,原创工作以“Superionic conduction electrolyte through in situ structural transformation in electrochemical cell(在线原位结构转变实现燃料电池超离子传导)”为题,发表在Nature子刊Communications Materials上。云斯宁教授为论文通讯作者,我校博士研究生王若名为论文第一作者,我校为论文第一完成单位。

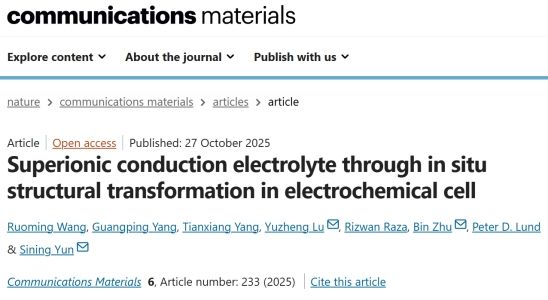

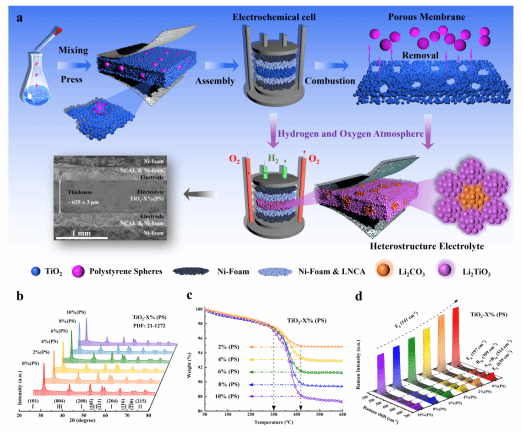

研究团队突破传统材料设计局限,在TiO2电解质中,通过调控聚合物模板比例优化孔结构与氧空位浓度,采用在线原位结构转变策略,实现电极副产物向功能电解质的转化,最终成功形成Li2TiO3–Li2CO3异质结构。在燃料电池运行过程中,原位在线结构转变的电解质通过界面与缺陷工程调控,显著降低了离子传导能垒,大幅提升中低温下的离子电导率。

这种创新设计策略不仅将电极降解产物转化为电解质的组成部分,而且诱导电解质发生重构反应形成稳定的异质结结构。这种异质结构不仅具备丰富的氧空位和长程离子传输通道,还显著降低了电极-电解质界面阻抗,提升了界面电荷转移动力学。所构建的异质结电解质氢燃料电池,在550°C下工作条件下,表现出0.23 S cm-1的超离子电导率与1239 mW cm-2的功率密度,远优于传统TiO2电解质氢燃料电池及其他报道的同类燃料电池体系,为中等温度区间电化学器件树立了新标杆。

该研究不仅为解决中低温电化学氢燃料电池的离子传导瓶颈提供了全新路径,其“电极-电解质协同”设计理念更可拓展至其他类型燃料电池、金属-空气电池等多种能源器件。未来,通过优化电极组成、引入界面缓冲层、提升长期稳定性,有望推动该类电解质在便携电源、电动汽车及分布式储能系统中的实际应用,加速清洁能源技术的商业化进程。

该研究得到了国际重点研发计划、国家自然科学基金、陕西省国际科技合作重点项目、陕西省重点科技创新团队等基金的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s43246-025-00811-5?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20251027&utm_content=10.1038/s43246-025-00811-5

文字、图片:云斯宁(材料科学与工程学院)

编辑:肖雯雯