编者按:为全面助力学校“双一流”建设,全方位展现我校秉持“学术立校、自强报国”办学理念及扎根西部、服务国家的学科建设成果,党委宣传部联合本科生院策划推出《“学科瞭望”院长谈》专栏,聚焦“学科优势-行业趋势-职业发展”三维视角,邀请各学院院长以“学科瞭望者”身份,深度解读学院学科内涵和转型升级路径,揭示“硬科技+软实力”双轮驱动的学科发展逻辑,展现各学科优势特色与发展前景,不断凝聚共识、汇聚力量,共同谱写学校高质量发展的崭新篇章。

01 学院历史沿革

材料科学与工程学院前身可追溯到1956年创建的建筑工艺系,为原国家重点学科培育学科,最新ESI全球排名2.8‰。拥有材料科学与工程一级学科博士点和硕士点、材料科学与工程博士后流动站,并招收土木水利、资源与环境专业学位博士。建设有全国首批科学家精神教育基地、国家级人才培养模式创新试验区、国家工程实践教育中心等国家及省部级人才培养基地6个和生态建筑材料国家地方联合工程研究中心、生态水泥教育部工程研究中心、陕西循环经济工程技术院等国家和省部级科研平台8个。在资源循环科学与工程、粉体工程技术与装备、生态建筑材料、高性能结构陶瓷、结构功能一体化材料、能源转换与存储材料等研究方向形成鲜明特色与优势,曾获国家科学技术进步二等奖2项,国家教学成果二等奖2项。

02 学科专业解析

材料科学与工程专业

国家级一流专业、国家级特色专业、国家首批卓越工程师培养试点专业、两轮次通过教育部工程教育认证专业、2024年软科排名位列B+等级。专业按照“材料科学、材料工程、材料应用”三个方向办学,致力于以“绿色、低碳、智能先进基础材料”及“高性能功能结构陶瓷”为特色的“关键战略材料”领域的人才培养。

功能材料专业

国家战略新兴产业专业、陕西省一流专业、通过教育部工程教育认证的专业、2024年软科排名位列B+等级。围绕国家新能源材料与磁性材料产业的人才需求与发展定位,致力于新能源光伏材料及磁性半导体材料领域的创新型人才培养。

资源循环科学与工程专业

国家战略新兴产业专业、陕西省一流专业、2024年软科排名位列B+等级。针对国家碳达峰、碳中和目标实现和全面推行循环型生产方式、提升资源利用效率对资源综合利用专业人才的需求,培养与资源综合利用相关的高素质专门人才,为保障国家资源安全、推进双碳任务落实、构建多层次资源高效循环利用体系、促进生态文明建设提供人才保障。

纳米材料与技术专业

国家战略新兴产业专业、校一流专业、2024年软科排名位列B等级。围绕国家能源与信息产业的人才需求与发展定位,致力于新能源电池材料、电子信息材料、半导体材料、航空航天军用材料、微纳加工技术等领域的高级专门人才培养。

03 发展前景展望

结合国家“双碳”目标、制造强国战略及区域经济转型升级需求,逐步形成了“先进基础材料、关键战略材料及前沿新材料”的融合发展模式。材料科学与工程、资源循环科学与工程专业依托低碳胶凝材料、资源循环综合利用及过程智能控制实现传统基础材料向绿色化、高端化、智能化转型升级;功能材料专业依托新能源材料、结构功能一体化陶瓷材料、吸波及隐身电磁材料补强关键战略材料;纳米材料与技术专业依托微纳制造技术、信息半导体材料、新型固态化学电池等拓展前沿新材料。

04 重要科研成果

“高固气比悬浮预热分解理论与技术”应用于粉煤快速热解与高硫铝土矿脱硫,建设大规模的工业示范线。

建成世界首条高硫铝土矿焙烧提质大型工业化生产线,一举攻克了氧化铝工业的“卡脖子”难题,为企业新增产值22.78亿元,项目成果作为重大成果受到《人民日报》报道。

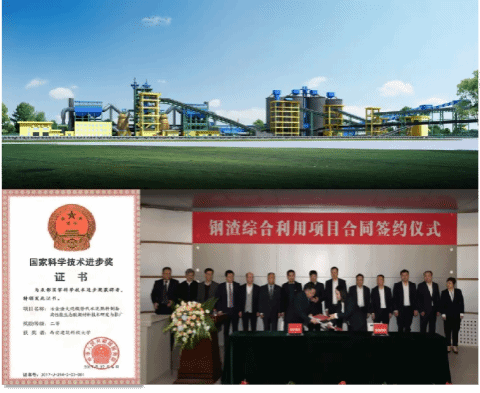

循环利用大规模冶金工业渣,制备高性能生态建筑材料,荣获国家科技进步二等奖,得到全国40余条生产线的推广。建成了国内首条“干法钢尾渣处理系统”钢渣资源化综合利用生产线,项目合同额累计1.4亿元。

镁基固废协同有色冶金固废制备生态胶凝材料,在34万立方米/年充填胶结料示范线上应用。

尾矿制备轻量化装配式建筑部品部件及产业化完整技术体系,联合成立两家尾矿利用技术研发中心。

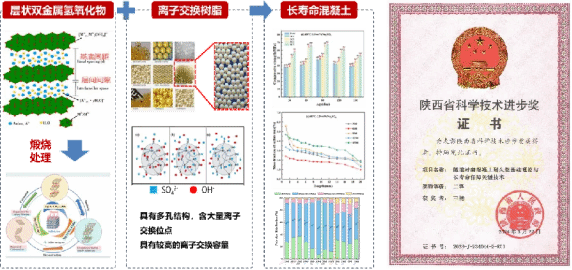

高性能管桩混凝土、长寿命衬砌混凝土的开发与应用,荣获陕西省科技进步二等奖。

纳米碳/铝酸钙复合粉等低碳耐火材料显著改善了连铸功能耐火材料、钢包渣线等抗热震性能和抗冲刷性能,在酒钢和北京利尔公司得到应用。

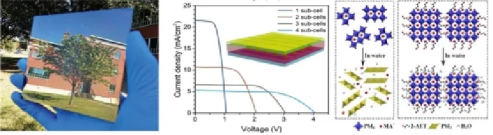

新型碳陶瓷合闸电阻技术,解决了百万伏特高压输电用特种陶瓷“卡脖子”技术,应用于国家重点示范工程项目。均质钙钛矿薄膜及高效率太阳能模组器件的规模化压延制备技术与分子内封装技术,实现了大面积钙钛矿太阳能电池均质化制备,模组器件的光电转换效率稳定在22%以上。

05 提质人才培养

学院始终坚持培养基础理论扎实、专门知识系统深入,掌握学科前沿,能在绿色建材、资源循环、新材料等领域从事科研教学、技术开发、工艺设计、经营管理等工作,具有家国情怀、科研创新能力强、德智体美劳全面发展的高层次专门人才。创建有“材启生芽”职业生涯规划工作坊,举办系列校友讲堂;依托各学会、协会,组织学生到企业开展专业实践,逐步形成了全员参与就业工作“一盘棋”的工作格局。

多年来,学院诸多校友回馈母院,设立企业奖助学金,已累计超过500万元,同时吸引了一大批优秀毕业生进入校友企业工作,形成了独具特色的材料校友文化。

06 毕业学生去向

近年来,学院本科生升学率保持在学校前列,2024届达到52.8%,学生深造的主要去向为清华大学、浙江大学、南京大学、西安交通大学、华南理工大学、西北工业大学、北京科技大学等“双一流”高校。学生总体就业质量较高,签约到国企、行业龙头企业等重点企业占比近半数,就业去向主要为中材、中核、中交、比亚迪等大型企业以及设计院、科研院所等。

院长名片

李辉,二级教授,博士生导师,现任西安建筑科技大学材料科学与工程学院院长,陕西省三秦英才特殊支持计划创新创业团队带头人,兼任教育部生态水泥工程中心主任、陕西省生态水泥混凝土工程技术中心主任、中国硅酸盐学会常务理事、中国硅酸盐学会固废与生态材料分会副理事长、中国硅酸盐学会水泥分会副理事长等职,是陕西省“三秦人才”和“五一巾帼标兵”。主要研究方向为固废资源化利用与新型生态建筑材料,主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金和企业委托的重大横向研究课题多项,发表论文150余篇,获准授权国家发明专利25件、国际发明专利3件、实用新型专利13件、软件著作权5件,主编地方标准3项,参编行业标准1项。先后获国家科技进步二等奖1项、国家教学成果二等奖1项、省部级教学成果特等奖1项、省部级科学技术一等奖4项。

文字、图片:材料科学与工程学院