编者按:乡村振兴的沃野上,跃动着青春的脉搏。西安建筑科技大学青年学子积极响应国家乡村振兴战略的号召,投身“三下乡”社会实践的广阔天地。为展现这份来自基层一线的青春答卷,生动讲好建大学子服务社会、砥砺奋进的青春故事,进一步激发广大青年参与实践的热情,党委宣传部联合校团委特别策划推出“奋进正当‘夏’|我的社会实践之旅”系列报道。本期推出的是国家立项团队:西安建筑科技大学信息与控制工程学院“科创未来・青春行动”2025年暑假志愿服务云启未来专项活动团队(讲述人:李志文)。

2025年盛夏,当蝉鸣再次回荡在建大校园,我作为西安建筑科技大学信息与控制工程学院“科创未来•青春行动”2025年暑假志愿服务云启未来专项活动的负责人,和实践团队成员共同架设“云端”支教的桥梁,在一次次敲击代码和屏幕那端的乡音交织中让我明白:这不仅是实践,更是用数字架起的教育桥梁,深夜调试的星光与云端课堂的笑声,都让我的青春在奉献中愈发闪亮。政策指引,在乡村振兴蓝图下播种希望。“乡村振兴,教育先行”从来不是一句口号。《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》明确提出“推进城乡教育一体化发展”,《关于加快推进乡村人才振兴的意见》也指出“人才支撑的强化必然依赖于教育根基的夯实”。在前期调研中,我们发现许多乡村孩子由于教育资源的匮乏,对编程、自动化等信息科技知之甚少,艺术启蒙资源也相对匮乏。城乡教育资源的鸿沟,像一道无形的墙,限制着孩子们的视野。正是响应这些政策导向,结合调研实际,我们组建了本次“云端架桥”实践团,设计了科创小课堂、未来绘画坊等课程,希望让乡村孩子也能触摸到科技与艺术的温度,只为让乡村孩子知道:科技与创意,同样属于他们。三年坚守,跨专业凝聚支教力量。从2023年开始,我便开始参加“一起云支教,携手创未来”暑期社会实践专项活动,3年来,本团队累计参与志愿者达到1500余人,作为荣获全国大学生“返家乡”云支教活动“双优高校”称号的团队,我们始终记得“用专业所长架起城乡教育桥梁”的初心。而今年,这份责任因我的角色转变而更显厚重——从往年的普通志愿者到今年的“科创未来·青春行动”暑假志愿服务云启未来专项活动的团队负责人,我深知肩上扛着的不仅是责任,更是前辈们传递的接力棒。每当看到新队员眼中闪烁的热情,就像看到当年的自己——这份代代相传的“传帮带”精神,使得云支教的初心愈发坚定。

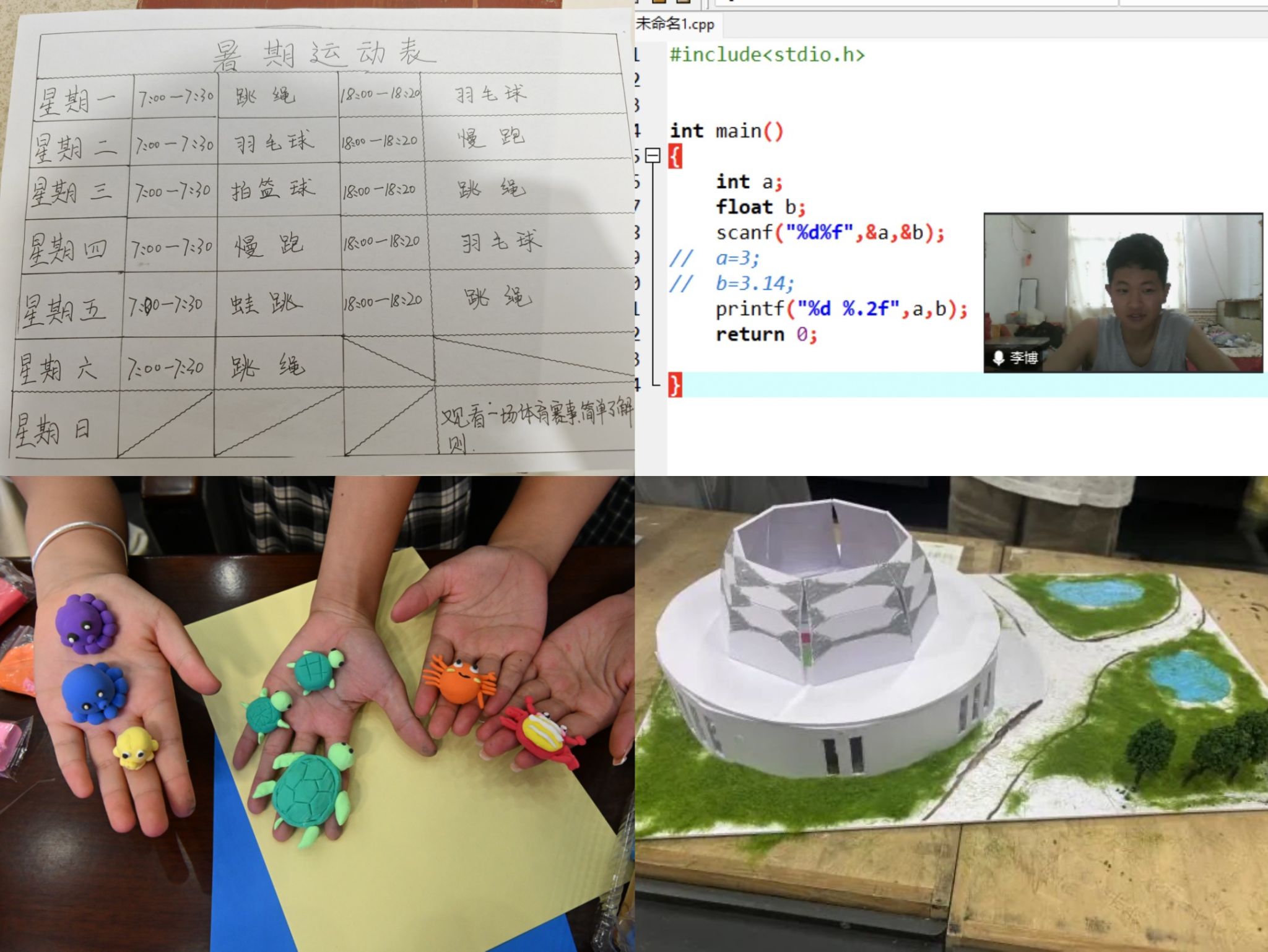

匠心筹备,筑牢云端课堂的基石。为了让云端课堂真正走进乡村孩子的学习生活,团队从6月初就开始了紧锣密鼓的筹备工作。面向全校招募志愿者时,我们设置了“专业技能+沟通能力+教育热忱”三重考核体系,最终从众多报名者中选拔出302人,团队成员由自动化、计算机科学与技术、建筑学、绘画等20余个专业的302名学生组成,跨学科的组合让科创与艺术课程更具活力。随后的培训更是精益求精,连续两周,每天4小时的系统培训涵盖了编程教学的情景化设计、艺术启蒙的互动技巧、留守儿童心理特点分析,以及各种突发状况的应急预案。最让我印象深刻的是实战演练环节——我们模拟了“学生突然掉线时如何保持课堂连贯性”“网络延迟情况下如何调整教学节奏”等12个典型场景,确保每位志愿者都能处变不惊。我们还提前录制了15分钟“平台操作指南”,细化到“如何切换摄像头”“怎样上传作业”等步骤,确保每个家庭都能轻松上手。这份“笨功夫”,只为让开课时的每一分钟都聚焦教学本身。

微光瞬间,那些藏在屏幕里的温暖。云支教的日子里,最让人心里发暖的,总是孩子们不经意间递来的“小确幸”。编程课上,小王举着画满线条的纸,小脸通红:“老师,电脑卡住了,但我在纸上画出了会动的小鸭子!”歪扭的“电脑”旁,彩笔涂出的小鸭子仿佛真的在游动。孩子们的笑声像撒落的星光,课后小王的妈妈发来消息:孩子连吃饭都在画小鸭子,念叨着“原来画画和电脑能做朋友”。

这些瞬间如萤火微光——一句“老师再见”,作业本上歪歪扭扭的“谢谢”,或是镜头前久久举起的画。原来教育从不是单行道,而是我们与孩子们共同踩着星光前行。

展望未来,让数字之桥通向更远。这次实践让我重新认识了“自动化”——“系统控制”是资源的调配、人心的联结;“信息传输”是知识与温暖的传递。从排课表到深夜修复直播系统,我深刻懂得了团队协作的真谛,我真正体会到“团队协作”四个字的重量。

如今,孩子们的作品不断更新,编程制作的动画、画作“我心中的乡村学校”……这些都是最珍贵的回馈。当看到孩子们在结课仪式上高举着作品绽放的笑脸,我们更加确信——教育的改变,就藏在这份对知识的渴望中。未来,我们将用系统思维探索长效机制,让云支教从暑期活动延伸为四季常青的“云课堂”。云端筑梦,步履不停,我们将永远做那座跨越山海的数字之桥,让点点微光终成星河。

文字、图片 : 信息与控制工程学院

编辑 : 陈莞苏