编者按:为深入践行“学术立校、自强报国”办学理念,全方位呈现我校科研团队于科技攻关中斩获的累累硕果和一线科研工作者直面挑战、砥砺奋进的动人风采,党委宣传部联合人事处、科学技术研究院,精心策划并推出“奋进正当‘夏’|我的科研攻关之路”系列报道。诚邀各科研团队成员倾情讲述科研故事,深度展现我校科研工作者在积极服务国家战略需求、全力推动学校高质量发展进程中的卓越贡献,为学校“双一流”建设营造浓郁学术氛围、凝聚磅礴精神动力。本期推出的是城市公共交通空间综合规划与开发团队(负责人:曹振教授)

我是曹振,城市发展与现代交通学院教授,陕西省城市公共交通空间综合规划与开发工程研究创新团队带头人。美国建筑学家沙里宁曾说:“城市是一本打开的书,从中可以看到它的抱负”。如果说城市公共交通网络是城市的“腾飞路”,城市公共交通场站则是城市的“加油站”,那么如何让两者的关系随着城市的扩能升级更好融合?是我长期思考的一个问题。如何让交通与城市更好的融合发展,使城市公共交通成为激活城市文脉、串联商业活力、滋养生活的有机生命体;让城市公共交通的“硬空间”来支撑城市的“软扩容”。

我们团队组建于2020年,恰逢西安大力推进TOD综合开发战略,团队核心成员具有跨学科交叉的特点。目前,已逐步形成了“学术研究+工程实践+产业转化”的复合型梯队。在定期开展的科研组会上,大家常为一个科研数据、一个优化方案争得面红耳赤,但最终总能围绕“安全优先、以人为本、效率至上” 达成共识。这种以问题为导向的团队合作,让我们在交通-城市融合发展方面找到最优解,使我们具备了啃硬骨头的底气。

近年来,团队以“交通-城市”融合为核心,交出了一批硬核成果。累计完成各类纵、横项科研项目50余项,发表高水平论文50余篇,授权专利10余项,编制地方标准6部。从西安公交场站综合开发到高速公路“天空服务区”创新,再到西安地铁车站与周边一体化设计研究,使城市公共交通最大限度“缝合”城市,让城市各片区发展更加“紧密”、“连贯”、“低碳”,为城市公共交通空间综合规划与开发做出了较大贡献。

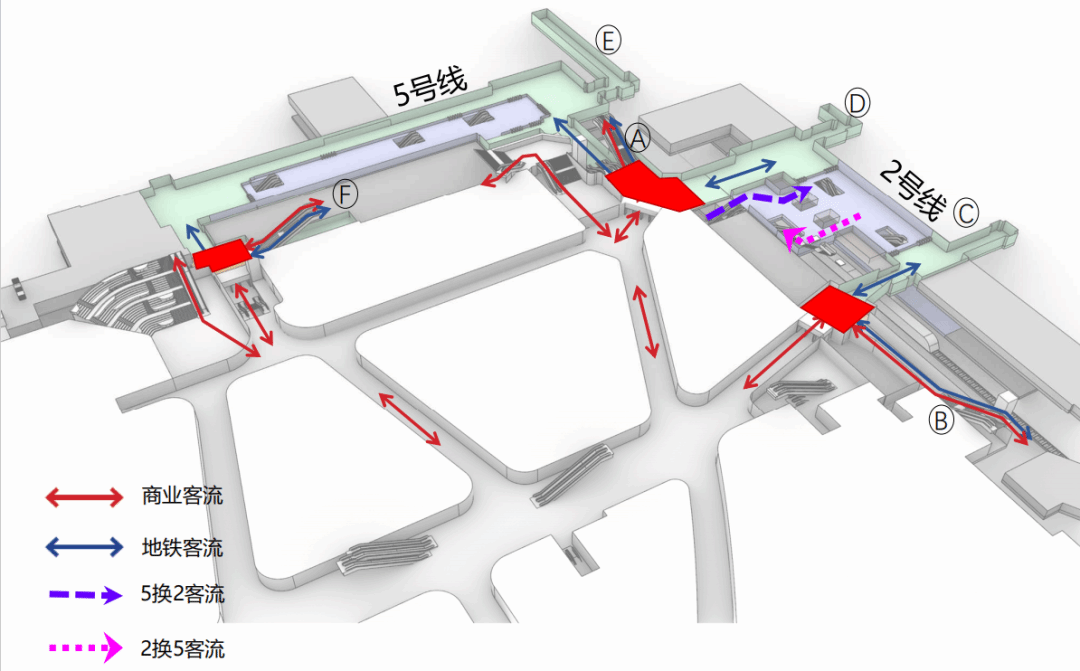

西安太古里与南稍门地铁站互联互通项目是目前国内在地铁不停运状态下,进行规模最大;施工、地铁客流组织及疏散、地面交通组织、各类管线迁改最复杂的结合改造建设项目;也是团队近几年最“磨人”最欣慰的项目。作为项目负责人,我带着团队在三个“融合点”上死磕。为了使项目融合的更好,使结合方案更具落地性,我们连续数月在地铁南稍门站实测客流,早晚高峰记上班族的步频,周末记录游客的停留点,最终通过几十万条数据进行客流模拟,来寻求地铁客流与商业街区的最优结合路径,从而稳定结合建设方案。为了让安全与便捷“两不误”,我们搭建了智能体仿真模型,对南稍门地铁站在施工改造阶段及未来运营期的各时段、各高峰场景进行了30余种组合方案的模拟推演,既验证了日常运行的高效性,也反复测试了紧急疏散的响应速度,确保每一个环节都经得起安全与效率的双重检验。为了让方案与民意“心贴心”,我们带着问卷,坚守在南稍门地铁站各个出入口,同步采取线上问卷形式,广泛倾听乘客建议,并将其融入最终结合方案。相信在不久的将来,我们可以看到一个为西安量身定制独一无二的太古里项目,这里有我们贡献的建大智慧和力量。

暑期的西安骄阳似火,但团队的攻坚节奏比气温更热。目前,我们正同步推进三项重点工作:一是,继续推进太古里及其他科研项目的研究;二是,系统梳理近年项目经验,编制两部地方标准,提炼可复制的技术范式;三是,将科研成果转化为教学资源,编写系列教材、案例库和专著,为培养城市发展与现代交通交叉融合型人才夯实基础。

未来,团队想做的远不止一个西安太古里项目,我们希望能找到更多交通与城市“融合密码”,让城市公共交通成为展示城市文化的长廊,让综合开发为交通疏解提供更加便利的条件,让老街区的烟火气顺着交通脉络自然蔓延。说到底,交通是城市的血脉,空间是城市的肌理,我们的科学研究,就是要让这血脉畅通、肌理相融,让城市真正“活”起来、美起来。创新就是面对未知,不断走向已知的过程,团队就是不断面对困难,解决困难的过程,团队的发展就是与环境不断周旋,韧性生长的过程!

文字、图片:城市发展与现代交通学院

编辑:陈莞苏